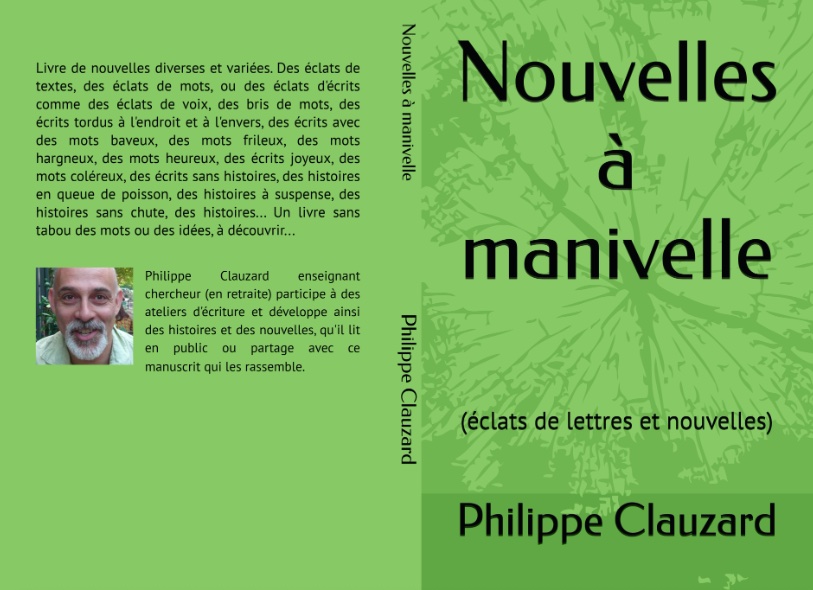

PUBLICATIONS DE FICTIONS

Au plaisir des mots : envie de mots ? envie d'histoires ? envie d'intrigues ? envie de nouvelles ? envie d'une petite musique verbale ? Tout au plaisirs de nouvelles...

Livre de nouvelles diverses et variées (volume 1). Des éclats de textes, des éclats de mots, ou des éclats d'écrits comme des éclats de voix, des bris de mots, des écrits tordus à l'endroit et à l'envers, des écrits avec des mots baveux, des mots frileux, des mots hargneux, des mots heureux, des écrits joyeux, des mots coléreux, des écrits sans histoires, des histoires en queue de poisson, des histoires à suspense, des histoires sans chute, des histoires... Un livre sans tabou des mots ou des idées, à découvrir... Philippe Clauzard, enseignant chercheur en retraite, participe à des ateliers d'écriture et développe ainsi des histoires et des nouvelles qu'il lit en public ou partage avec ce manuscrit qui les rassemble.

LIVRES A COMMANDER SUR AMAZON.FR en format e-books ou papier - série Plaisir des mots

PUBLICATIONS CHEZ L'HARMATTAN

PUBLICATIONS CHEZ AMAZON KINDLE : série apprendre et former + série activités et analyses + série enjeux et controverses + série coaching and co

LIVRES A COMMANDER SUR AMAZON.FR - série Apprendre et former

LIVRES A COMMANDER SUR AMAZON.FR - série Enjeux et Controverses

LIVRES A COMMANDER SUR AMAZON.FR - série Activités et Analyses

LIVRES A COMMANDER SUR AMAZON.FR - série Coaching and co

DERNIERES PUBLICATIONS AVEC AMAZON KDP

Conversations sur le travail, l'ergonomie et la professionnalisation (Dire le travail et l’analyser afin de se professionnaliser), de Philippe Clauzard (octobre 2023)

Conversations sur le travail, l'ergonomie et la professionnalisation (Dire le travail et l’analyser afin de se professionnaliser), de Philippe Clauzard (octobre 2023)

Cet ouvrage est issu d’une réécriture de mes cours effectués à l'université de La Réunion dans différents cursus de formation. Il regroupe des éléments de synthèse d'un savoir sur la professionnalisation que j'ai souhaité partager. Une bibliographie conclut cet ouvrage. Il est destiné aux étudiants comme aux collègues enseignants. La forme conversationnelle rend plus "digeste" l'ensemble du propos qui aborde diverses questions relatives au travail, aux sciences du travail, à la didactique professionnelle, à l’ergonomie. Celle-ci vise à comprendre et transformer le travail, à former au travail, à accroître les compétences, à augmenter le pouvoir d’agir dans les situations professionnelles. Ce qu’on appelle la professionnalisation. Les théories de l’activité et les principes de l’intervention ergonomique et de la didactique professionnelle sont expliqués, ainsi que les dispositifs d’analyse du travail et d’analyse de pratique, la démarche réflexive et la réflexivité.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Auto coaching pour trouver ou retrouver sa voie professionnelle: Bilan, orientation, formation, Philippe Clauzard

Auto coaching pour trouver ou retrouver sa voie professionnelle: Bilan, orientation, formation, Philippe Clauzard

Trouver sa voie professionnelle est un exercice solitaire où les aides sont quasi inexistantes, car il n'existe pas de vrai service public d'aide à l'orientation professionnelle efficace. Quelques stages par-ci, par-là, pour découvrir un métier, ne sont pas suffisants. Retrouver sa voie parce qu'on peut s'être trompé de voie est également un vrai challenge. Et une surcharge émotionnelle, car on peut éprouver la honte de s’être professionnellement trompé. Ce qui n'est pas grave, ce n'est qu’un simple contretemps. D'ailleurs, n'apprend-on pas par les erreurs ? Or, il est compliqué d'effectuer le bilan de sa vie et de modifier sa trajectoire de vie personnelle et professionnelle, de rechercher la cohérence de sa trajectoire de vie, de savoir choisir son orientation de vie, son orientation professionnelle, de se réorienter. Il est complexe d’effectuer un bilan de compétences, de mesurer ses besoins de formation, de développer une démarche réflexive, proactive, anticipatrice. Il n'est pas facile de se projeter dans un proche avenir et des projets, de trouver la meilleure option de formation qui répond au mieux à ses besoins d'apprentissage. Aussi un accompagnement armé de méthodologies introspectives et projectives s'impose. Cet ouvrage en est une contribution, expérimentée dans un cadre universitaire.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

3 ouvrages sur la question grammaticale : une spécialité !

ENJEUX ET CONTROVERSES EN GRAMMAIRE souligne les incohérences, les complexités inutiles, les débats, les propositions sur les faits gramaticaux, l'autre livre intitulé DEBRIEFER ET EXPÉRIMENTER LA LANGUE comme son titre l'indique propose un levier pour étudier et comprendre la langue, des solutions didactiques face à une discipline d'enseignement qui n'est pas scientifique mais une invention scolaire. Pourquoi ne pas inventer sa propre grammaire ? CONVERSATIONS SUR L'ETUDE DE LA LANGUE car l'étude de la langue ne fait pas consensus. L'école semble en perpétuelle tension entre la maîtrise du système et la maîtrise de son utilisation, entre une vision purement utilitaire de la grammaire et une vision plutôt réflexive sur la langue que chacun parle. Il faut donc bien en converser, et se demander si on peut étudier la langue comme un jeu d'analyse de pratique... Bref, ce sont des ouvrages pour tenter de dominer la grammaire sans se faire dominer par elle !

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR pour Débriefer/Expérimenter...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR pour Enjeux/Controverses...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR pour Conversations sur l'étude de la langue : étudier la langue comme un jeu d'analyse de pratique...

Accompagner les adultes en formation : conversations à plusieurs voix (ingénierie de formation), Philippe Clauzard

Accompagner les adultes en formation : conversations à plusieurs voix (ingénierie de formation), Philippe Clauzard

Ce texte sur l'accompagnement des adultes en formation constitue un éclairage pour les étudiants, une proposition de formation et de réflexion pour les formateurs. Il est conçu à partir d'un dialogue fictif en questions-réponses sur l’apprentissage, la pédagogie, la formation spécifique des adultes, l’accompagnement, l’étayage de la conceptualisation, les objectifs et les techniques pédagogiques, les écrits réflexifs et l’évaluation, etc. La lecture de ces dialogues permet à chacun de prendre position sur l'acte de faire apprendre et l'acte d'apprendre, en rédigeant son journal des apprentissages, qui est une activité proposée pour cheminer dans la conceptualisation (un glissement dans la conceptualisation). Le journal des apprentissages est un outil de débriefing et de développement de connaissances personnelles à mettre en oeuvre pour soi-même et à s'approprier dans les groupes de formation (en présentiel comme en distanciel). Il conclut une formation qui consiste toujours à amener un groupe d'apprenants d'une situation initiale à une situation projetée, d'accompagner les adultes dans la construction de savoirs ou compétences et attitudes, participant toujours de la transformation des représentations initiales en représentations souhaitées de type scientifique ou technique. Ce texte est issu de mes cours en formation de formateurs et ingénierie de formation, donnés à l'université pendant une dizaine d'années.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

CONVERSATIONS SUR L’APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE: du sens de l'apprentissage, la formation de concepts, Philippe Clauzard

CONVERSATIONS SUR L’APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE: du sens de l'apprentissage, la formation de concepts, Philippe Clauzard

Cette contribution sur l'apprentissage constitue une proposition de formation pour les formateurs-enseignants. Reprenant une partie d'anciens cours universitaires, elle est conçue à partir d'un dialogue en questions-réponses. Elle permet à chacun de se positionner par rapport aux questions posées par un interlocuteur imaginaire sur l'acte de faire apprendre et l'acte d'apprendre ; et d'en discuter dans son journal personnel des apprentissages : un outil de débriefing et de développement des connaissances à mettre en œuvre pour soi- même et à s'approprier pour ses groupes de formation en présentiel ou en distanciel. Apprendre et enseigner recouvrent une même réalité : si l’élève apprend, l’enseignant enseigne. Mais à nos yeux, tout l’essentiel se joue avec les actes de manipuler, percevoir, catégoriser, déduire, raisonner, mémoriser, comprendre qui traversent toutes les disciplines d’apprentissages. Ce qui nous amène à préférer les termes d’apprendre et faire apprendre afin de se situer clairement dans le champ des pédagogies de l’apprentissage. Une question nous taraude : à enseignant, ne conviendrait-il pas de substituer le terme d’appreneur (en miroir au terme apprenant largement usité) ? C’est un mot renvoyant à « entrepreneur en apprentissage ». Le concept d’apprentissage repose sur le principe de la plasticité cérébrale qui permet la reconfiguration des neurones et réseaux neuronaux au cours de toute expérience de vie, situation d’apprentissage, et perception de stimuli externe. C’est parce que la structure cérébrale est plastique que l'individu peut apprendre, acquérir des savoirs, développer des compétences, et améliorer les fonctions exécutives qui permettent de penser et agir. L’apprentissage est une projection, un projet d’avenir. L’apprentissage est une possibilité partagée pour tous au regard du principe d’éducabilité ; s’y ajoute le principe de liberté qui exprime que tout être humain est éducable, dans le respect de sa liberté et de son potentiel d’apprentissage. Il convient dès lors que l’enseignant ou le formateur crée les conditions pour que l’apprenant apprenne par lui-même tout en entretenant du « désir » d’apprendre. C’est pourquoi le formateur a tout intérêt à rendre vivant les nouveaux savoirs, à prendre la posture d’un explorateur des savoirs, emmenant les apprenants dans cette exploration des savoirs. Le principe est de mettre l’apprenant dans la peau du savant qui a trouvé une idée géniale en la lui faisant redécouvrir, ou dans la peau d’un professionnel qui a développé des compétences techniques à faire redécouvrir. C’est toute l’aventure de la conquête des savoirs ! Le professionnel du faire apprendre possède une vraie expertise de l’agencement didactique, de l’accompagnement dans la construction des savoirs et la participation cognitive des apprenants, leur conceptualisation, leur évaluation, leur transfert et réinvestissement sur des terrains professionnels ou autres. C’est un métier technique et empathique, tourné vers autrui et à son service. C’est pourquoi le formateur a tout intérêt à devenir à la fois enseignant et chercheur des manières les plus pertinentes de faire apprendre et comprendre. Depuis le modèle de la transmission de connaissances par l’enseignant avec des élèves en nombre et passif, passant par le modèle béhavioriste qui produit du conditionnement, de l’automatisation jusqu’au modèle constructiviste induisant un élève réflexif, sociable et acteur de son apprentissage, le professeur peut jouer de plusieurs gammes et inventer sa manière de procéder. L’important nous semble de s’assurer que les apprenants forment bien des concepts significatifs pour eux, qui seront utiles, enrichissant leurs ressources personnelles. N’est-ce point au fond l’enjeu de tout apprentissage : s’enrichir cognitivement ?

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Manuel de coaching pour apprendre à apprendre: Et développer la conceptualisation et la métacognition, Philippe Clauzard

Manuel de coaching pour apprendre à apprendre: Et développer la conceptualisation et la métacognition, Philippe Clauzard

Des apprenants ne savent pas ce qu’ils doivent réaliser pour réussir un travail scolaire, pour comprendre et mémoriser. Ils n’ont aucune idée des moyens qui peuvent les aider, dont le plus essentiel : découvrir sa façon d’apprendre, son style d’apprentissage, sa part d'affect dans l'apprentissage et ses préoccupations majeures. Pourtant, une telle identification des caractéristiques de l'apprenant en amont permet ensuite d'optimiser les apprentissages au moyen de stratégies d’apprentissage adaptées à la personne. C'est un état des lieux métacognitif qui permet de personnaliser l'apprentissage. Parmi les compétences clés du Parlement européen de 2006, il est mentionné qu’apprendre à apprendre est la « capacité à entreprendre et organiser soi-même un apprentissage à titre individuel ou en groupe, selon ses propres besoins, à avoir conscience des méthodes et des offres ». Le coaching pour apprendre vise à éveiller ou à réveiller l’envie d’apprendre et à faire réussir les apprentissages. Mais par quel moyen ? Celui qui n'est jamais enseigné à l'école ou au collège, à savoir l'apprendre à apprendre ! Une thématique méconnue, ignorée, voire méprisée. Toutefois n'oublions pas que l'apprentissage de l'apprendre ne vaut que si on apprend quelque chose, il ne peut tourner dans le vide. Les méthodologies du travail d'apprentissage ne s'acquièrent qu'en situation. Le coaching de l'apprentissage s'intéresse avant tout à l'apprendre à apprendre, à la conceptualisation et la métacognition, au travail sur les diverses erreurs commises et à une optimisation des procédures d'acquisition. Voyons dans ce manuel à vocation pratique quelques contours.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Conversations sur le mémoire de recherche universitaire, Philippe Clauzard

Conversations sur le mémoire de recherche universitaire, Philippe Clauzard

Lévi-Strauss écrivait en 1999 : « le savant n'est pas celui qui fournit les vraies réponses : c'est celui qui pose les vraies questions ». Il est vrai que toute l’aventure de recherche commence avec la question de départ. Celle-ci définit le thème de la recherche, son objet d'étude, un champ d'analyse sociologique, historique ou psychologique, ergonomique. Tout part d’un constat sur un phénomène et de la motivation pour le comprendre, voire le résoudre. C’est le moteur même de la recherche qui envahit celui dont le désir est de trouver une solution, une explication, une donnée qui apporte quelque chose de nouveau. C’est une véritable aventure intellectuelle que l’on peut croquer avec gourmandise. Ces conversations sont issues de nos cours universitaires effectués en master dans le cadre de « l’initiation à la recherche par la recherche », où nous y accentuions une focale analyse de l’activité de travail. Plus ou moins à bâtons rompus, ces conversations visent à faire ressortir les aspects d'aventure intellectuelle comme la construction intellectuelle mobilisée. En espérant vous motiver et vous offrir quelques outils à s'approprier; que ces conversations vous fassent déboucher sur de belles aventures... et réfléchir le monde tel Atlas que nous avons pris plaisir à peindre...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

3 publications sur la grammaire, l'étude de la langue

Conversations sur l'Étude de la langue: la langue comme un jeu d'analyse de pratique, Philippe Clauzard

Conversations sur l'Étude de la langue: la langue comme un jeu d'analyse de pratique, Philippe Clauzard

L'étude de la langue ne fait pas consensus. L'école semble en perpétuelle tension entre la maîtrise du système et la maîtrise de son utilisation, entre une vision purement utilitaire de la grammaire et une vision plutôt réflexive sur la langue que chacun parle. Ces deux projets ne coïncident pas nécessairement dans les pratiques de classe. C'est bien parce que nous faisons tous dès le plus jeune âge de la grammaire sans le savoir qu'il est possible de comprendre l'étude de la langue comme une analyse de la pratique de la langue, de sa langue. Par ailleurs, l'étude de la langue ne jouit pas d'emblée d'une envie d'apprentissage. Pour certains, c'est une pratique ennuyeuse, peu significative, répétitive... Le retour sur investissement de l'étude de la langue dans l’écriture de texte ou le discours oral n’est pas non plus toujours probant. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu au mieux pour enseigner avec astuce une discipline compliquée qui fait débat, parce que c'est une discipline scolaire qui n'est pas scientifique et qui manque de stabilité, d'assise, de cohérence. Et si chacun devenait l'auteur de sa grammaire, apprenait de manière critique un code partagé et nécessaire à respecter tout en sachant bien s'en distancier pour également mieux l'apprivoiser. Chacun peut apprendre à respecter une grammaire et inventer de nouvelles propositions formelles et théoriques à débattre, à la fois comme usager et acteur créateur... Conversons-en, étudions et réfléchissons à l'apprentissage d'une grammaire renouvelée...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

DÉBRIEFER & EXPÉRIMENTER LA LANGUE : UN LEVIER POUR L’ETUDIER ET LA COMPRENDRE, Philippe Clauzard (série Apprendre et former)

DÉBRIEFER & EXPÉRIMENTER LA LANGUE : UN LEVIER POUR L’ETUDIER ET LA COMPRENDRE, Philippe Clauzard (série Apprendre et former)

Au terme de 20 ans de recherche sur l'analyse du travail enseignant en étude de la grammaire, nos conclusions nous orientent vers une nouvelle façon de faire apprendre la grammaire. Influencés par les sciences du travail et du développement, nous pensons qu’il est possible de renouveler l’apprentissage grammatical selon une nouvelle optique d’analyse de pratique langagière et d'expérimentation qui encourage la conceptualisation d’un savoir grammatical, déjà manipulé, sans conscience.(...) La problématique se résume en une seule question : comment enseigner sérieusement une modélisation grammaticale de la langue insuffisante, une théorisation incomplète de la structure du fonctionnement de la langue française ? Comment enseigner une « science » de la langue qui n’en est pas une ? (...) Cet ouvrage tente une réponse à sa manière en proposant de renouveler l’approche de l’étude de la langue, d'envisager du « débriefing langagier » en vue de construire une grammaire « critique » qui accepte les tâtonnements, les controverses, les discussions, et, pourquoi pas, les inventions grammaticales alternatives. Afin de ne pas se faire dominer par la langue, mais de la dominer. Réinventer la grammaire ne signifie pas pour autant ne pas apprendre et respecter le code grammatical actuel et partagé. Outre un scénario précis de séance d'analyse de pratique de la langue, et des propositions d'activités pédagogiques, quelques chapitres traitent des aspects théoriques de l'étude de la langue et de la grammaire : histoire, définitions, représentations, psycholinguistique, cognition et didactique...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Enjeux et controverses en grammaire: Comment repenser l'étude de la langue ? Comment enseigner une grammaire critique ? Comment produire un nouveau référentiel ?, Philippe Clauzard (série Enjeux et controverses)

Enjeux et controverses en grammaire: Comment repenser l'étude de la langue ? Comment enseigner une grammaire critique ? Comment produire un nouveau référentiel ?, Philippe Clauzard (série Enjeux et controverses)

La grammaire est une passion française : toujours détestée, toujours invoquée. Elle s'invite dans l’actualité comme dans les dîners entre amis où l’on recherche le genre d’un mot, la place syntaxique d’un terme dans une phrase, l’étymologie d’un verbe. Certes, on évoque davantage les derniers films vus au cinéma ou en streaming que les dernières belles phrases rencontrées récemment dans des lectures. Il est vrai que la grammaire interesse et repousse. Elle fut un vrai pensum à l’école. Elle était rébarbative, abstraite, incohérente et parfois la raison de si mauvaises notes et de fautes d’orthographe dont on ne comprenait absolument pas le sens. Nul n’est indifférent face à la grammaire. Nombreux sont ces anciens élèves qui ont souffert de son enseignement. Alors, comment repenser l'étude de la langue ? Comment enseigner une grammaire critique ? Comment produire un nouveau référentiel ? Entre enjeux académiques et controverses conceptuelles, voyons les possibilités de débats et de constructions d'une grammaire plus rigoureuse, stable, logique... en classe d'école et de collège. Une grammaire pour dominer la langue, sans se faire dominer par une terminologie complexe à souhait. Une grammaire à concevoir entre enseignants et élèves...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Faites vos classes, entre première et dernière classe, Philippe Clauzard

Faites vos classes, entre première et dernière classe, Philippe Clauzard

Faites vos classes, c’est comme faire ses classes dans l’armée, y acquérir quelque chose. Pour nous, c’est plutôt un vilain jeu de mots, faites vos jeux, rien ne va plus. Oui, car rien ne va plus à mon avis. (...) Malgré les colloques, les rapports, les réformes, la transformation judicieuse de la formation des enseignants est un éternel recommencement. Transformer les instituts en véritable école professionnelle à l'instar des écoles d'ingénieurs, d'administration, de médecine ou d'architecture semble toujours un impensable, qui va à l'encontre de ce nous disent les sciences du travail sur le développement de compétences, la professionnalisation et l'entrée dans le métier. (...) Conséquemment, les enseignants sont amenés à se former entre eux, avec des collègues dans le meilleur des cas, ou en autoformation avec les livres, les médiathèques et de nos jours l’internet qui présente le meilleur et le meilleur du pire ! Alors, faites vos classes, dans celles de vos collègues, en co-animation, en co-préparation et co-évaluation. Faites vos classes en suivant des boussoles à disposition, vos jugements pragmatiques, un bon sens qui vise l’efficacité et malgré tout un zeste de formation qu’on découvre ici ou là, de façon parfois inattendue. Filmez-vous, regardez-vous, faites discuter de vos prestations de classe dans un esprit constructif. (...) Cet ouvrage compile plusieurs contributions au fil d'une vingtaine d'année de préoccupations personnelles sur le formation des enseignants. Et cette question n'est vraisemblablement pas épuisée...

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Des Yaltas dans la tête (discipline, indiscipline, fragmentation, circulation, articulation, multireférentialité... et des savoirs), Philippe Clauzard

Des Yaltas dans la tête (discipline, indiscipline, fragmentation, circulation, articulation, multireférentialité... et des savoirs), Philippe Clauzard

Nous partons du constat de l'existence d'une croissance galopante des savoirs scientifiques, un accroissement constant de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être à enseigner, propre à une société aux évolutions spectaculaires, avec en parallèle la création de « yaltas » dans les têtes des écoliers avec des compartimentages disciplinaires excessifs que les départements universitaires entretiennent avec ardeur. Ils préfèrent diviser que valoriser les points de rencontre susceptibles de réviser un enseignement qui regarde dans de nouvelles directions, vers de nouvelles épistémologies, vers des concepts-clés ou des nœuds disciplinaires, des macros concepts hybrides, qui rassemblent des enseignements dispersés, donnent du sens et du sang neuf à l'école. Englobants, ces néo-concepts sont porteurs d'une interdisciplinarité redéfinie, d'une montée en abstraction plus forte et d'un potentiel favorable de transfert dans d'autres domaines, comme de compréhension du réel. La reprise de notre étude approfondie sur les articulations entre les disciplines (DEA) de 1997 demeure toujours plus d'actualité. Sans prétendre résoudre la problématique épistémologique et didactique, lançons le débat. Conversons-en. Comment arriver à tout enseigner ? Faut-il trier le neuf de l'ancien, l'essentiel du superflu ? Remet-on en cause l'homme cultivé en faveur d'un homme techniciste ? Faut-il se contenter de faire apprendre des notions de base considérées comme absolument indispensables ? Ou bien faut-il envisager un enseignement fondé sur la logique de « macro-concepts » ou de champs conceptuels intégrateurs et intégrés à diverses disciplines académiques ? Une articulation entre les concepts et les disciplines, réfléchissons-y... Yalta et sa conférence sont devenus - un peu à tort - un synonyme de partage en zone d'influence, de partage du monde, de séparation de territoires, après la seconde guerre mondiale.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Les glissements dans la conceptualisation : un levier pour apprendre et faire apprendre (apprendre c’est comprendre), Philippe Clauzard

Les glissements dans la conceptualisation : un levier pour apprendre et faire apprendre (apprendre c’est comprendre), Philippe Clauzard

L’apprentissage est une activité opaque qui demande en bien des cas des indices sur son déroulement effectif et des étayages probants. C’est ainsi qu’il semble que le glissement dans la conceptualisation (ou glissement conceptuel) est un levier pour apprendre et faire apprendre, car il permet de soutenir le travail de l’apprenant, tout en captant des observables d’apprentissage, au moyen de procédures comme le discours d’explicitation ou le journal des apprentissages. Car l’objectif est bien la formation de concept par les élèves, les étudiants ou les adultes en formation continue qui doivent derrière des tâches scolaires saisir leurs significations, c’est-à-dire s’interroger sur la tâche (support à apprendre) et l’objet de savoir (la visée de l’apprentissage). C’est un moyen de conscientiser et objectiver le savoir à apprendre. La posture « seconde » que les apprenants sont appelés à ainsi adopter est une « clé de réussite » pour apprendre et faire apprendre, sachant qu’apprendre, c’est comprendre. Nous reprenons dans cet ouvrage nos travaux de recherches que nous condensons dans un jeu maïeutique de dialogue de classe de formation fictif, et que nous schématisons avec quelques figures explicatives. Nous concluons ce livre avec un état de nos publications qui sont résumées… dans l’attente d’autres développements à venir dans de nouvelles versions de cet ouvrage. Nos travaux de recherche se poursuivant…

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

AU FOND DE LA MARMITE : L'INTRACULTUREL (ou la construction d'une identité singulière), Philippe Clauzard et Jean-Michel Lucas

AU FOND DE LA MARMITE : L'INTRACULTUREL (ou la construction d'une identité singulière), Philippe Clauzard et Jean-Michel Lucas

Cette contribution s’intéresse aux détails de l'alimentation réunionnaise pour y observer un marqueur identitaire, fondateur d'une autre manière de comprendre le métissage. Être métis n'est pas nécessairement la somme de plusieurs influences identitaires, mais bien davantage la « fusion » de certaines parties de ces influences en un tout. Être métis sur l'île de La Réunion est à la fois être indien, malgache, chinois, africain et européen à sa façon dans une unité, un « tout-monde » unifié dans un creuset réunionnais, dont nous retrouvons la parfaite illustration dans la cuisine et l'alimentation réunionnaise. Cette intraculturalité de type insulaire dépasse vraisemblablement l'océan indien et se retrouve dans des contrées aux successives vagues de migration, dont l'aspect relativement récent laisse des traces. De nouvelles perspectives éducatives sont à discuter entre pédagogie de l’annulation ou de la compensation avec la prise de conscience d’une identité « tout-monde », ou « diversalité ». Mots-clefs : identité, intraculturel, anthropologie, pédagogie, éducation.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

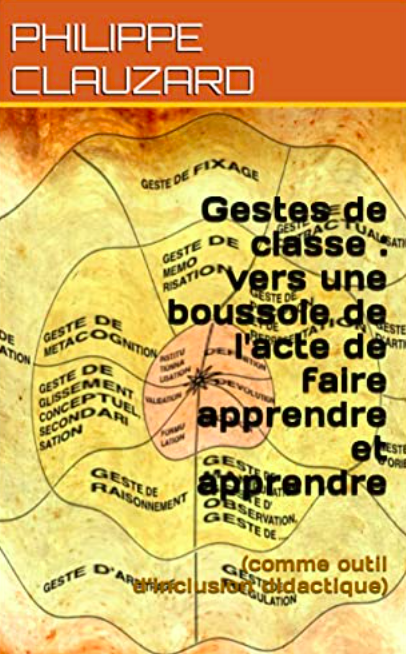

Gestes de classe : vers une boussole de l'acte de faire apprendre et apprendre (comme outil d’inclusion didactique), Philippe Clauzard

Gestes de classe : vers une boussole de l'acte de faire apprendre et apprendre (comme outil d’inclusion didactique), Philippe Clauzard

Cet ouvrage reprend en partie des extraits de publications précédentes qui ont été enrichies. Notre objectif est de participer aux débats sur la professionnalisation des enseignants d'enfants et des formateurs d'adultes qui se retrouvent sur la question vive de l'acte de faire apprendre. C'est une préoccupation qui nous a poursuivis pendant nos années de formateur de l'école maternelle à l'université: comment faire efficacement apprendre et s’assurer que l’apprentissage entendu comme conceptualisation d’objets de savoir s’est bien déroulé. Cette question nous a conduits à une investigation théorique et pragmatique. Nous avons vu qu'une cohérence se dégage à la lecture des situations de formation entre généricité et singularité. Ce qui nous a permis de modéliser une forme de boussole de gestes de classe qui guide les ajustements de l’activité en classe, qui permet des diagnostics, des élucidations et des remédiations idoines des situations de classe instables et complexes.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

L’ANALYSE DU TRAVAIL ENSEIGNANT : quelques cas d’école analysés, Philippe Clauzard

L’ANALYSE DU TRAVAIL ENSEIGNANT : quelques cas d’école analysés, Philippe Clauzard

Cet ouvrage est une compilation de vingt ans de recherches (2002-2022) dans le domaine de la compréhension du travail enseignant, de ses organisateurs essentiels, des gestes employés en classe et plus précisément de la médiation en étude de la langue et de la géométrie avec les utilisations d'artefacts et de facilitateurs pour faire apprendre les élèves. Dans une perspective de professionnalisation, il s’agit de tenter de comprendre le phénomène d’enseignement-apprentissage et de conceptualisation, pour former les nouveaux enseignants comme développer de nouvelles compétences chez les experts. C’est aussi tenter d’utiliser, voire d’hybrider dans le monde scolaire les outils ergonomiques des sciences du travail avec les sciences didactiques pour essayer de tirer quelques leçons de métier à transmettre. Bien sûr, ce ne fut pas une entreprise aisée, elle fut parfois incertaine, chaotique, toujours chronophage mais passionnante. On peut observer un certain nombre d’allers retours, de tâtonnements, voire d’imprécisions ou de redites dans la compilation de ces textes. Toutefois n’est-ce pas le propre de la recherche ?

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

COMPRENDRE L’ACTIVITÉ D’UN ARTISTE PEINTRE, UNE INTELLIGENCE À L’OEUVRE: une enquête analyse du travail; Philippe Clauzard

COMPRENDRE L’ACTIVITÉ D’UN ARTISTE PEINTRE, UNE INTELLIGENCE À L’OEUVRE: une enquête analyse du travail; Philippe Clauzard

Le métier d’artiste peintre repose sur des savoirs et savoir-faire. L’imagination et la sensibilité personnelles ne sont pas tout. Des règles de métier et des savoirs, notamment picturaux, plastiques, optiques, géométriques régissent le travail du peintre. L’existence de règles de métiers, d’une organisation du métier, de schèmes opératoires font qu’être un artiste-peintre est une profession comme une autre. Une intelligence professionnelle est à l’œuvre pour créer un tableau entre singularité stylistique du peintre et généricité de l’activité autour de quelques concepts organisateurs que nous avons tenté d’appréhender selon une méthodologie d’observation et de traitement nécessairement redéfinie. Cela nous a conduits à appréhender l’intelligence d’un « savoir combiner » chez l’artiste peintre une intelligence adaptative avec une intelligence créative, à l’origine du concept pragmatique de « hasard dirigé ». Autant d’éléments pour étayer des activités de formation à la peinture…

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

Préoccupations de professeurs : une école de l'efficacité et de la conceptualisation, (conversations d’autoconfrontation pour analyser le travail enseignant), Philippe Clauzard

Préoccupations de professeurs : une école de l'efficacité et de la conceptualisation, (conversations d’autoconfrontation pour analyser le travail enseignant), Philippe Clauzard

Interroger les professeurs sur leurs préoccupations engage du développement professionnel, au moyen de conversations d’autoconfrontation permettant d’analyser le travail enseignant. Notre étude révèle un tas de petites « choses » qui vont de l’invention de procédures, au réaménagement de règles du métier, de la prise de conscience de « manières » de faire jusqu’à la construction « implicite » de modèles cognitifs, sur l’exercice du métier. Ces modèles sont fortement marqués par des choix personnels, effectués à partir d’un jugement pragmatique sur la situation travail conduisant à des décisions en considération d’un principe d’efficacité. Ce jugement relève de « ce qui compte vraiment » pour les enseignants, actualisé dans l’action du sujet en situation de « faire la classe » selon les conditions du contexte. Se préoccuper des préoccupations visant une efficacité de l’apprentissage, une efficacité de la conceptualisation d’objet de savoir par les élèves participe de la professionnalisation des enseignants au moyen de la constitution d’un inventaire professionnel de leur « faire ». C’est faire œuvre de formation pour les enseignants qu’il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer et de défendre.

+ INFOS et COMMANDE SUR AMAZON.FR

THESE A LA CARTE L’apprentissage grammatical est révélateur d’un apprentissage qui accompagne l’activité dans une circulation entre le « faire » et le « comprendre ». Nous nous référons aux travaux de Rabardel (2005) et de Pastré (2011) qui soulignent que depuis Descartes, on pose d’abord la question du sujet « épistémique », capable de raisonner à partir de ses connaissances, avant celle du sujet « capable » qui mobilise dans son action des ressources. Aujourd’hui, avec l’ergonomie cognitive et la didactique professionnelle, la perspective est renversée. Le choix est fait de subordonner le sujet connaissant au sujet capable, s’appuyant sur le constat que l’apprentissage accompagne l’activité, l’activité constructive de l’individu accompagne l’activité de production. Le sujet « capable » dit « je peux, je ne peux pas » avant de dire « je sais, ou je ne sais pas ». Le sujet capable est un sujet dont le développement porte, non sur l’acquisition explicite de savoirs, mais sur l’apprentissage en situation. Cela nous fait penser aux apprentissages sur la langue qui se développent en situation de manipulation et de communication. L’apprentissage sur la langue est un long tissage des diverses dimensions de ce média si particulier qui permet l’entrée dans tous les apprentissages....

THESE A LA CARTE L’apprentissage grammatical est révélateur d’un apprentissage qui accompagne l’activité dans une circulation entre le « faire » et le « comprendre ». Nous nous référons aux travaux de Rabardel (2005) et de Pastré (2011) qui soulignent que depuis Descartes, on pose d’abord la question du sujet « épistémique », capable de raisonner à partir de ses connaissances, avant celle du sujet « capable » qui mobilise dans son action des ressources. Aujourd’hui, avec l’ergonomie cognitive et la didactique professionnelle, la perspective est renversée. Le choix est fait de subordonner le sujet connaissant au sujet capable, s’appuyant sur le constat que l’apprentissage accompagne l’activité, l’activité constructive de l’individu accompagne l’activité de production. Le sujet « capable » dit « je peux, je ne peux pas » avant de dire « je sais, ou je ne sais pas ». Le sujet capable est un sujet dont le développement porte, non sur l’acquisition explicite de savoirs, mais sur l’apprentissage en situation. Cela nous fait penser aux apprentissages sur la langue qui se développent en situation de manipulation et de communication. L’apprentissage sur la langue est un long tissage des diverses dimensions de ce média si particulier qui permet l’entrée dans tous les apprentissages....

LA MEDIATION GRAMMATICALE EN ECOLE ELEMENTAIRE: Éléments de compréhension de l’activité enseignante, Philippe Clauzard

LA MEDIATION GRAMMATICALE EN ECOLE ELEMENTAIRE: Éléments de compréhension de l’activité enseignante, Philippe Clauzard

UNE ANALYSE DIDACTIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE EN TERMES DE JEUX: perspectives d'action didactique conjointe; Philippe Clauzard

UNE ANALYSE DIDACTIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE EN TERMES DE JEUX: perspectives d'action didactique conjointe; Philippe Clauzard

PAGES

PAGES